話題|項目「つめ切り・日常の意思決定」の選択肢と1次判定結果の検証

今回は、介助の方法項目の「つめ切り」、能力項目の「日常の意思決定」について、選択肢が1次判定にどのように影響しているかを1次判定ソフトを使って検証してみました。

「つめ切り」について

つめ切りは他の介助の方法の項目と比べて介助の頻度・手間ともに少なく、介助者の負担は少ないと思われる項目です。この「つめ切り」の選択肢は1次判定にどのように影響するのでしょうか?

1次判定に使われる8つの樹形モデルの中で直接分岐に関わるのは1つのモデルのみです。

選択肢は1.介助されていない 2.一部介助 3.全介助 です。

「日常の意思決定」について

日常の意思決定は認知能力を把握するための項目で、日常生活に関わりが深いものの介助の手間や日常生活への影響についての判断が難しい項目です。この「日常の意思決定」の選択肢は1次判定にどのように影響するのか関心があります。

1次判定に使われる8つの樹形モデルの中で4つのモデルで直接分岐に関わっています。

選択肢は 1.できる 2.特別な場合を除いてできる(特別な場合以外可) 3.日常的に困難 4.できない です。

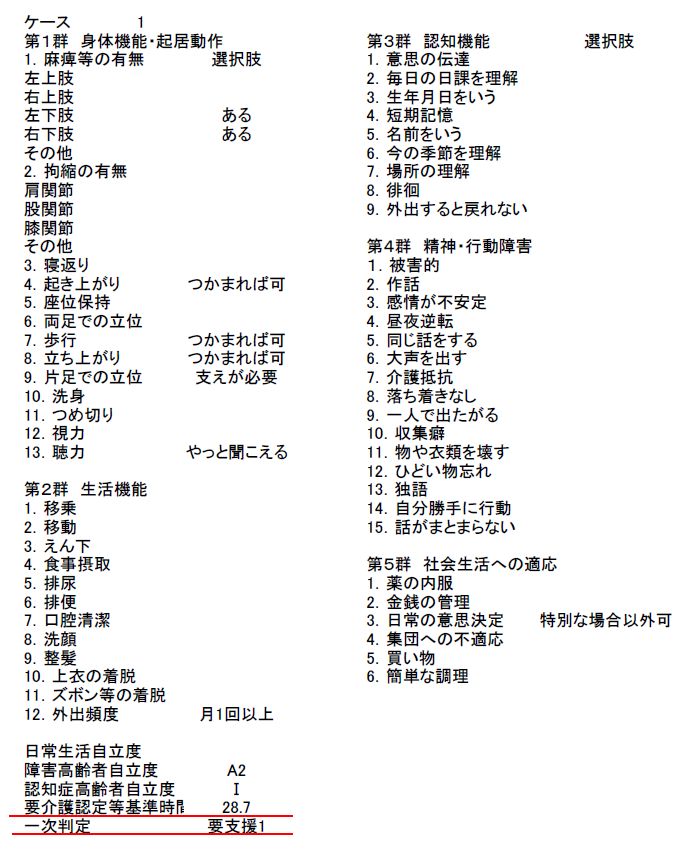

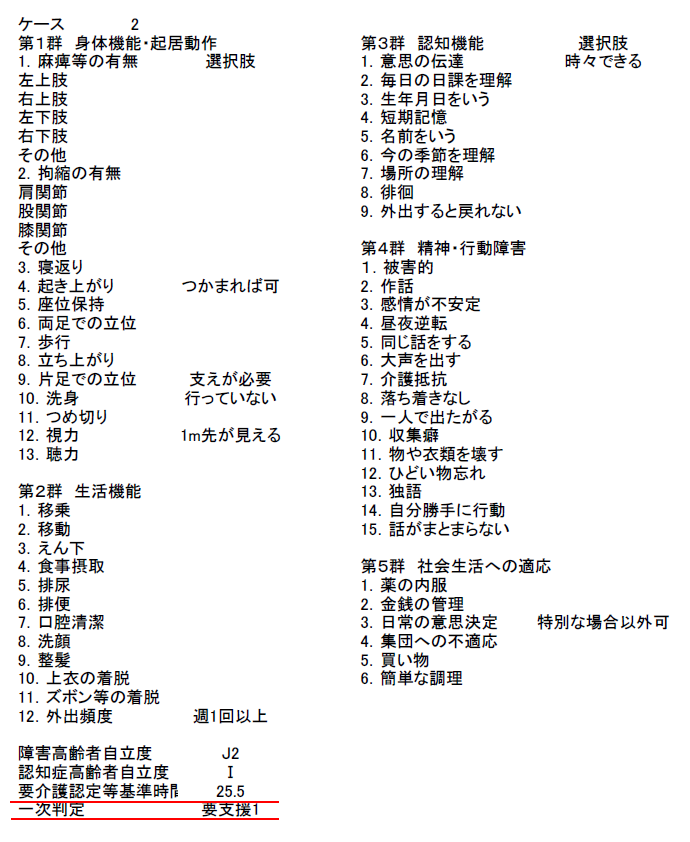

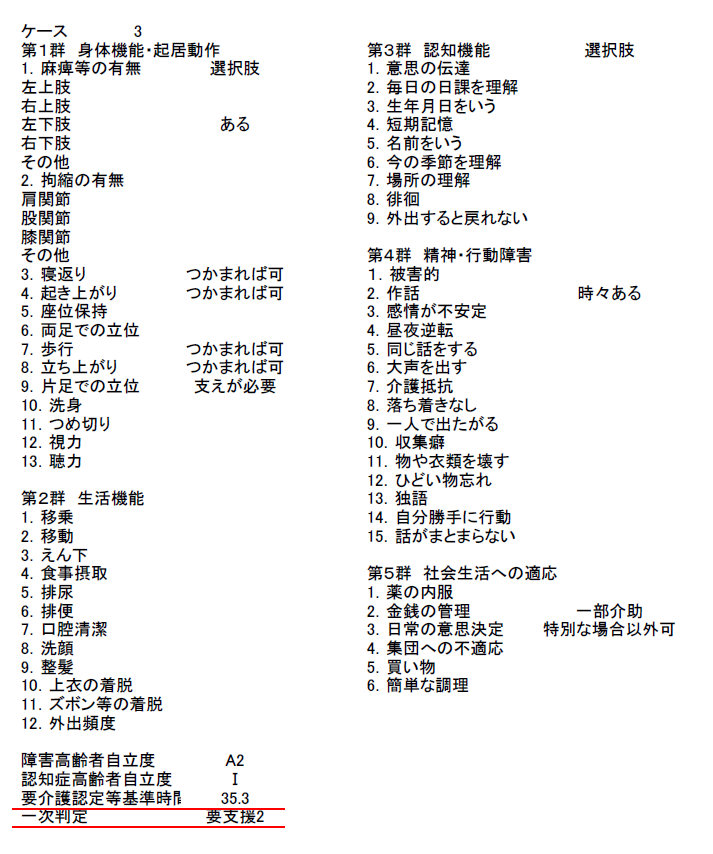

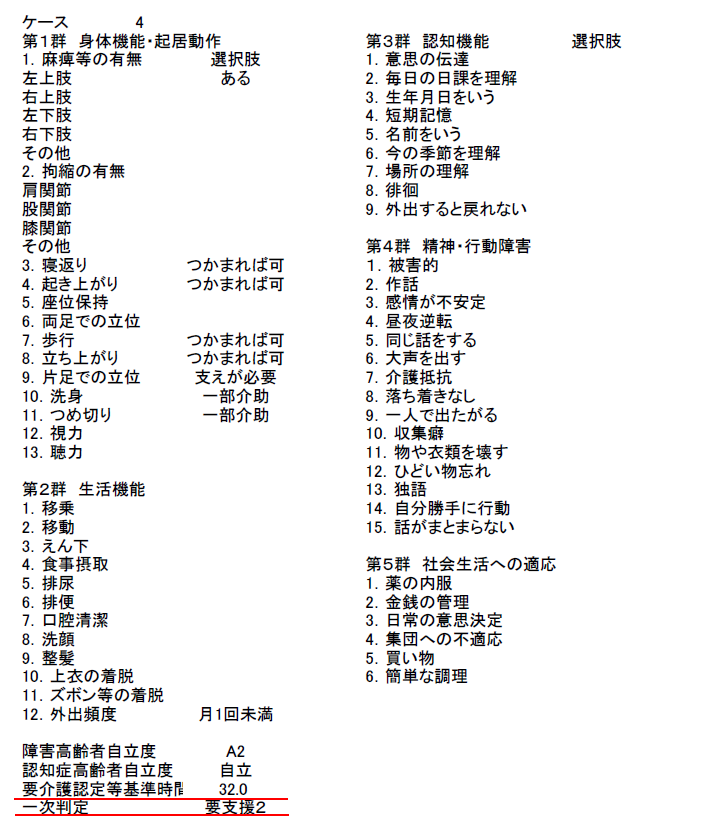

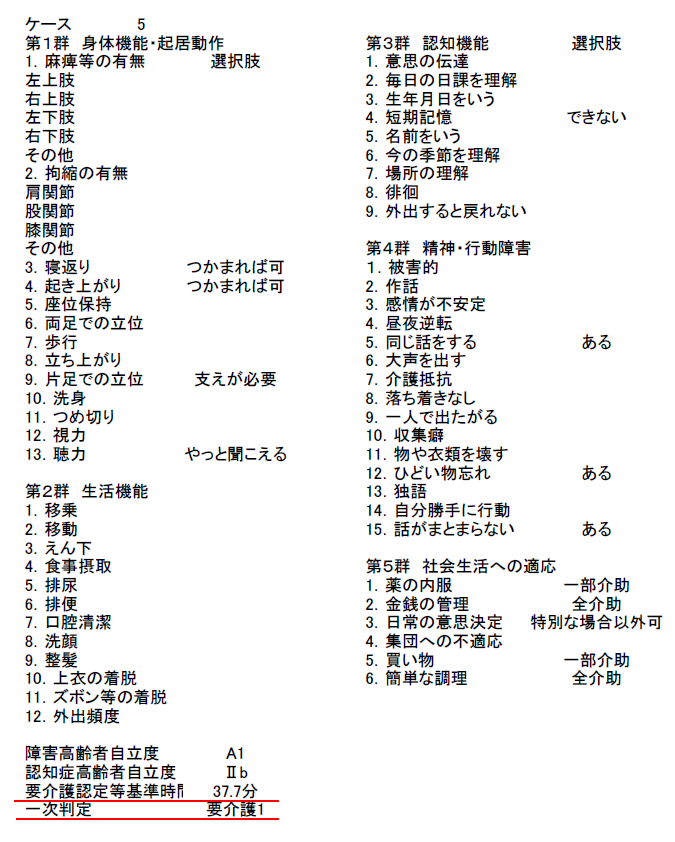

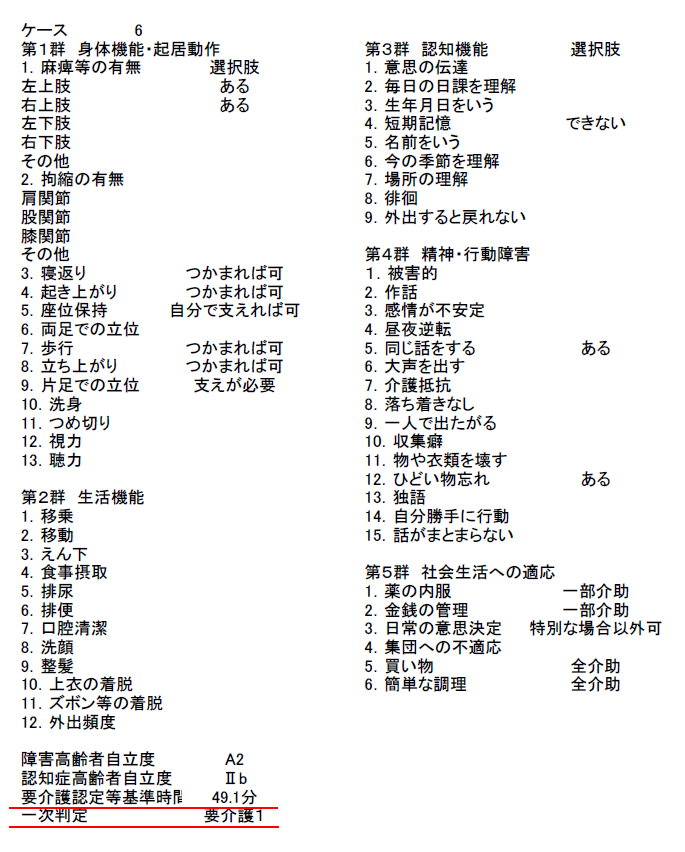

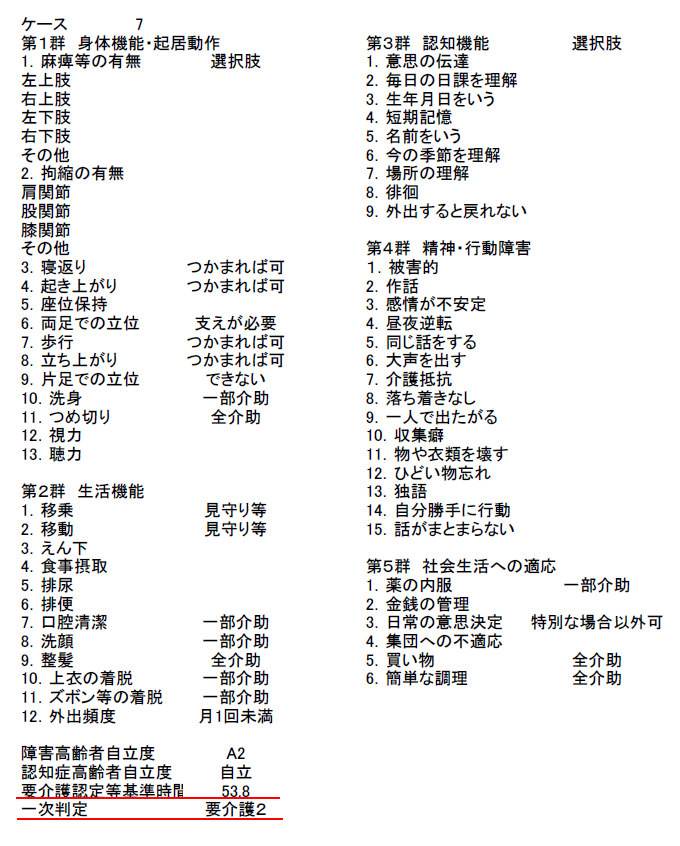

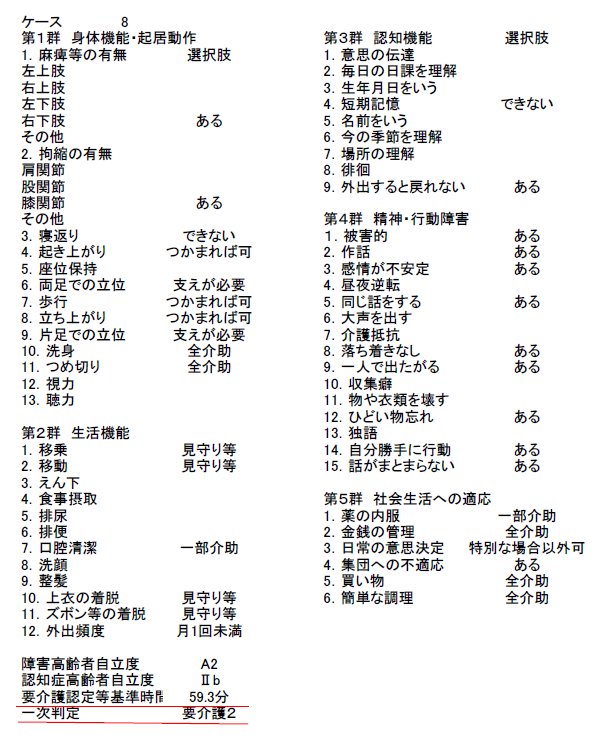

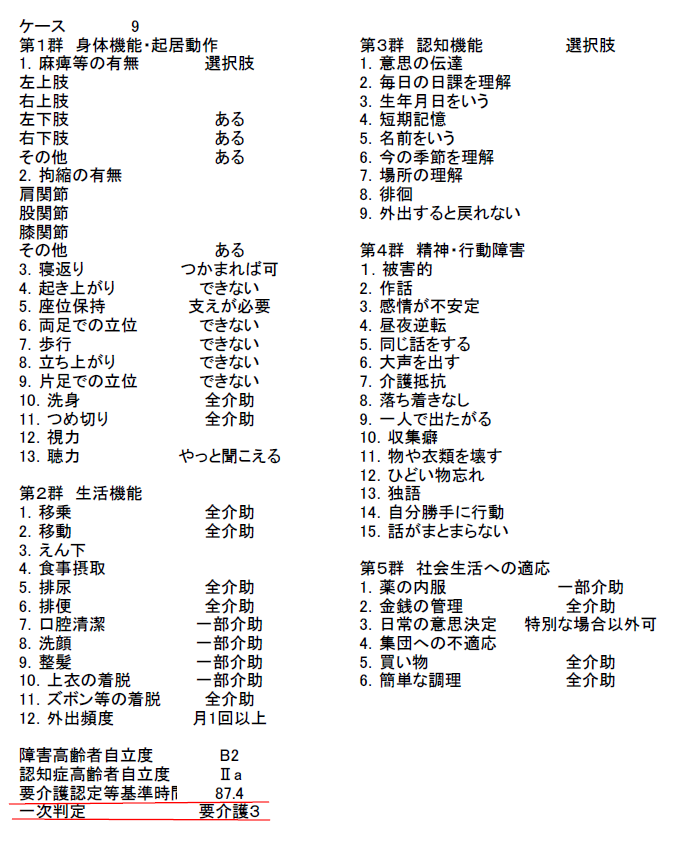

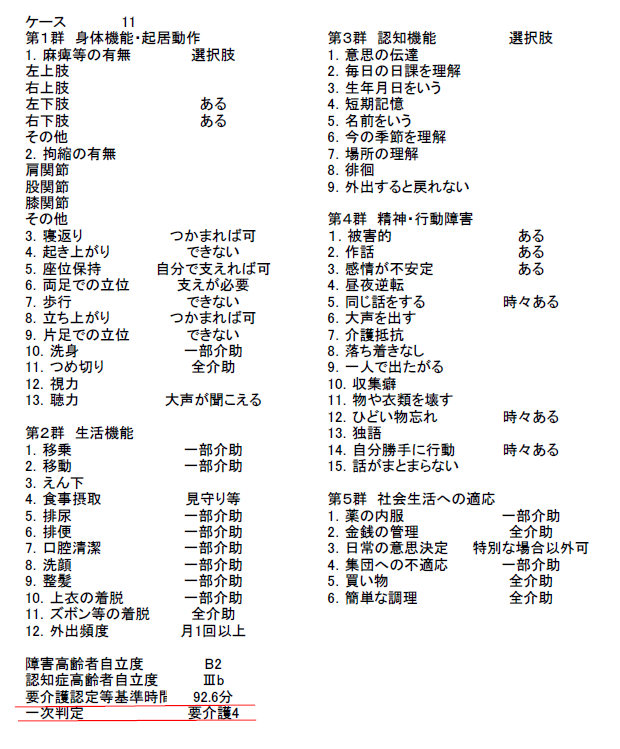

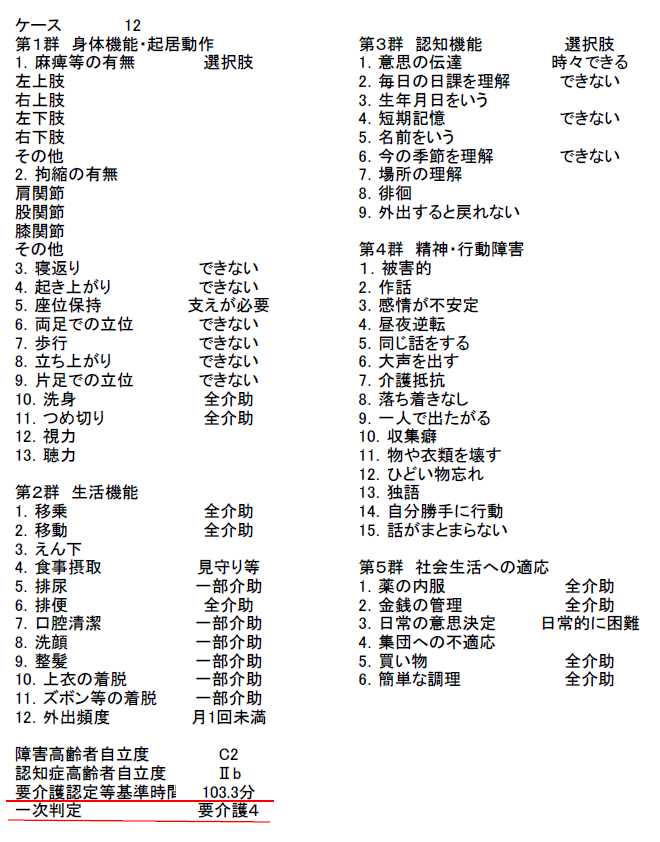

検証するケース

1次判定が要支援1~2、要介護1~4となるように状態像を設定したケースを各要介護度2ケースずつ計12ケースをできるだけ状態像に偏りがないように選びました。

検証方法

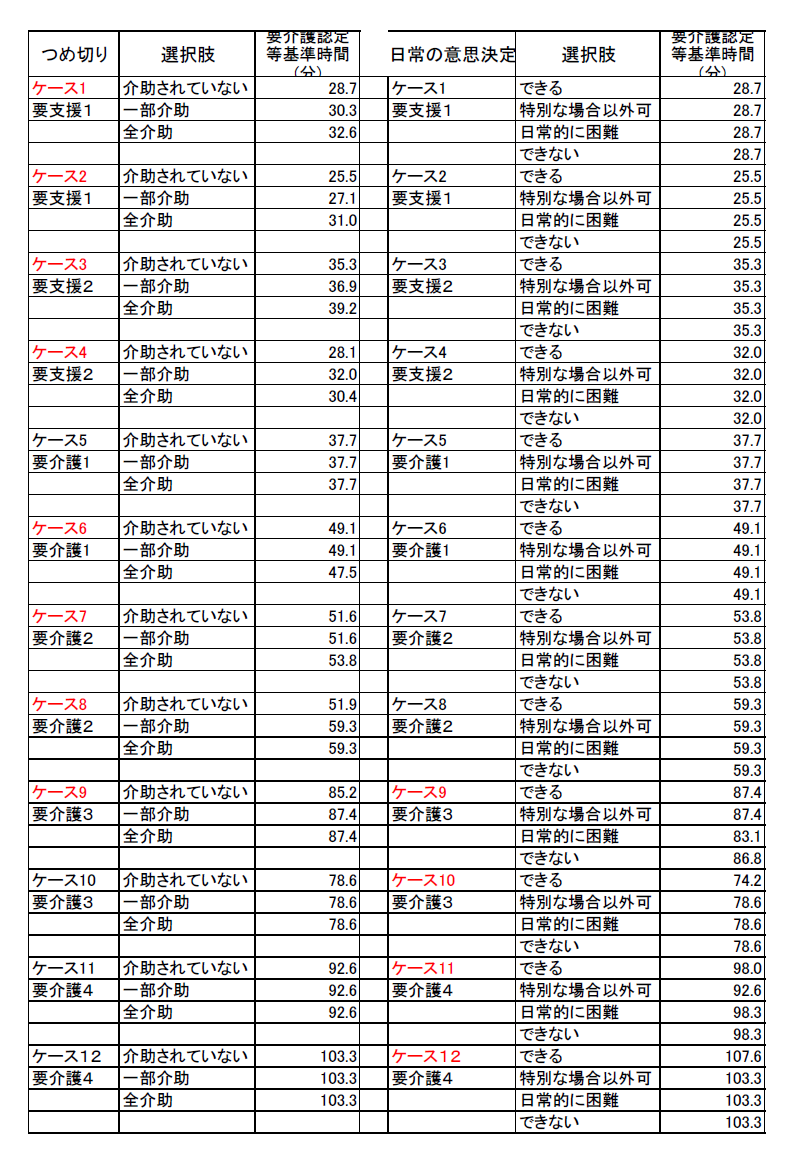

選択した12ケースについて、それぞれで選択肢を変えて1次判定を行い要介護認定等基準時間を算出し、選択肢によって基準時間にどのくらいの違いがあるかを検証しました。

なお、各ケーともに「つめ切り」の検証では「日常の意思決定」の選択肢をモデルケースの選択肢で固定し、「日常の意思決定」では同様に「つめ切り」の選択肢を固定して要介護認定等基準時間を算出しています。

<各ケースの状態像>

各ケースにおける選択肢ごとの要介護認定等基準時間

ケース名が黒字になっているのは選択肢が違っても要介護認定等基準時間に差異がなく、ケース名が赤字になっているのは選択肢によって差異があったケース。

結果

つめ切り項目

要支援1・2、要介護1∼3の比較的介護度が軽度の場合に選択肢による影響が出ています。半面、要介護度3以上になると影響はほとんどありませんでした。

日常の意思決定項目

要支援1・2要介護1∼2など、要介護度が軽度の場合は選択肢による影響は全く見られず、一方、要介護3・4では影響が見られました。

まとめ

1.項目「つめ切り」は要介護度が軽度の場合に選択肢による1次判定への影響がみられるが、要介護3以上になると1次判定への影響は少なくなる。

2.項目「日常の意思決定」は要介護度が軽度の場合は選択肢による影響はなく、要介護度3以上になると影響が出て来る。

3.項目「つめ切り」と「日常の意思決定」の1次判定の影響は一致せず、対照的な関係にある。

一次判定は、各群ごとに算出される「中間評価項目得点」と「項目ごとの選択肢」が各樹形モデルの分枝となって要介護認定等基準時間が算出され要介護度を判定します。そのため各項目の選択肢の組み合わせによって要介護認定等基準時間・要介護度が変わります。

各項目の選択肢による影響は数多くのサンプルを使って計算しないと正確性に欠けますが、今回は少ないサンプル数でもその傾向は見ることはできるのではと考えて検証してみました。

「つめ切り」は介護度が重くなると1次判定に影響しなくなることは理解できますが、「日常の意思決定」が中度以上の介護度でないと影響しない事は想定外で、何故そうなるのか理由も思い当たりません。

少ないサンプル数での検証で若干信頼性に欠けますが、皆さんの日々の調査業務の参考になれば幸いです。