話題|「経管栄養例の一次判定は要介護5にならない」を検証する

経管栄養例の一次判定の検証

要介護度については、認定調査項目の第4群を除く全項目で「できない」「全介助」を選択するような寝たきり状態で日常生活全般に介助が必要な対象者は1次判定が要介護4~5になります。

同じような状態像で、要介護4と要介護5の一次判定の分岐には食事摂取項目が関与していることは周知の事実と思います。

食事摂取については経管栄養が行われている場合の選択肢は全介助であり、特別な医療も加わって一次判定の要介護度は5になると考えている方が多いと思いますが、実際は特別な場合を除き要介護度は4です。

えん下ができずに経管栄養になっているケール例

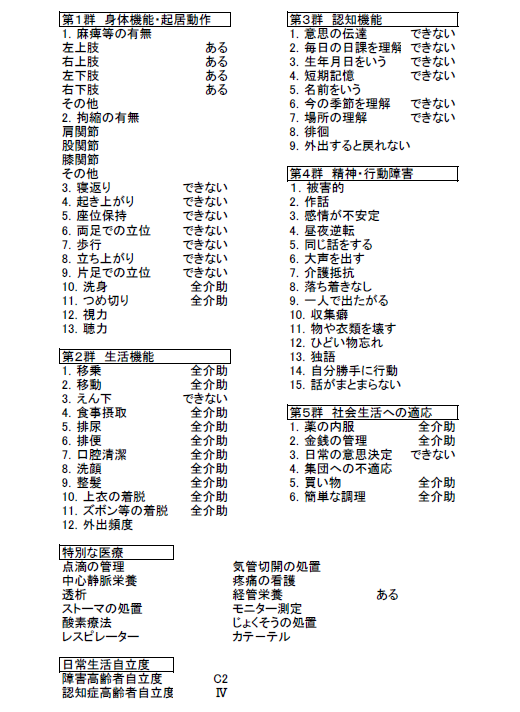

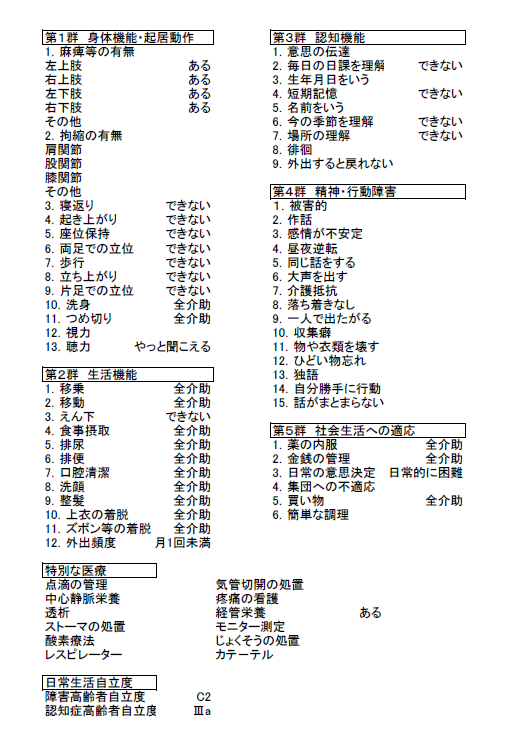

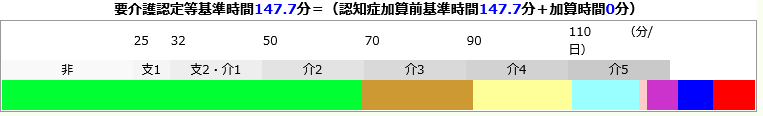

第4群を除く全項目で「できない」「全介助」で、4群のBPSDはなく、特別な医療「経管栄養」になっている場合の一般的な状態像と1次判定はケース1∼3のようになり、要介護度は4です。

注)ケース1~3の各項目の状態像は架空のものです。

一次判定は上越歯科医師会在宅医療連携室一次判定シミレーションを使用(https://j-dental.or.jp/JEDA/oralcareC/oralcareC.htm)

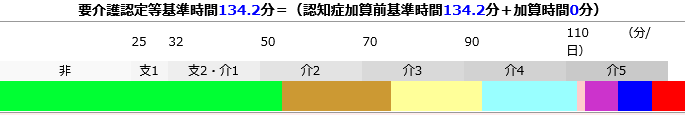

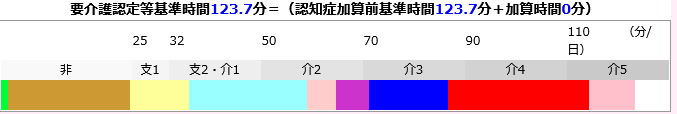

ケース1

ケース2

ケース3

えん下ができて食事摂取が全介助のケース例

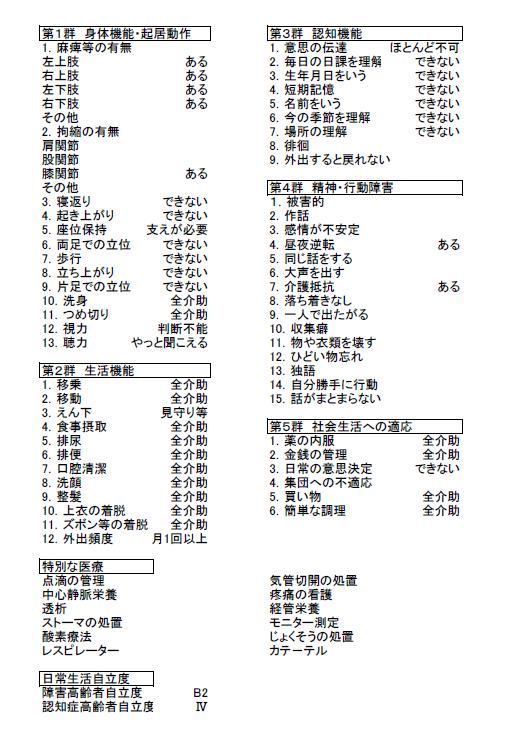

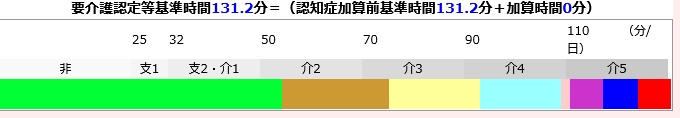

次に、同様の状態像で2‐3えん下が「できる~見守り等」で食事摂取が「全介助」になっている場合の一般的な状態像と1次判定はケース4∼6のようになり、要介護度は5です。

注)ケース4~6の各項目の状態像も架空のものです。

ケース4

ケース5

ケース6

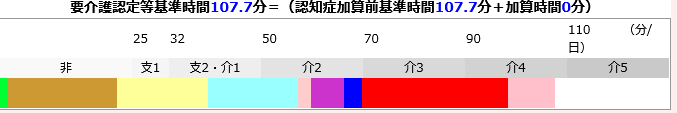

要介護4と要介護5の分かれ目は樹形モデルでの「食事」にある

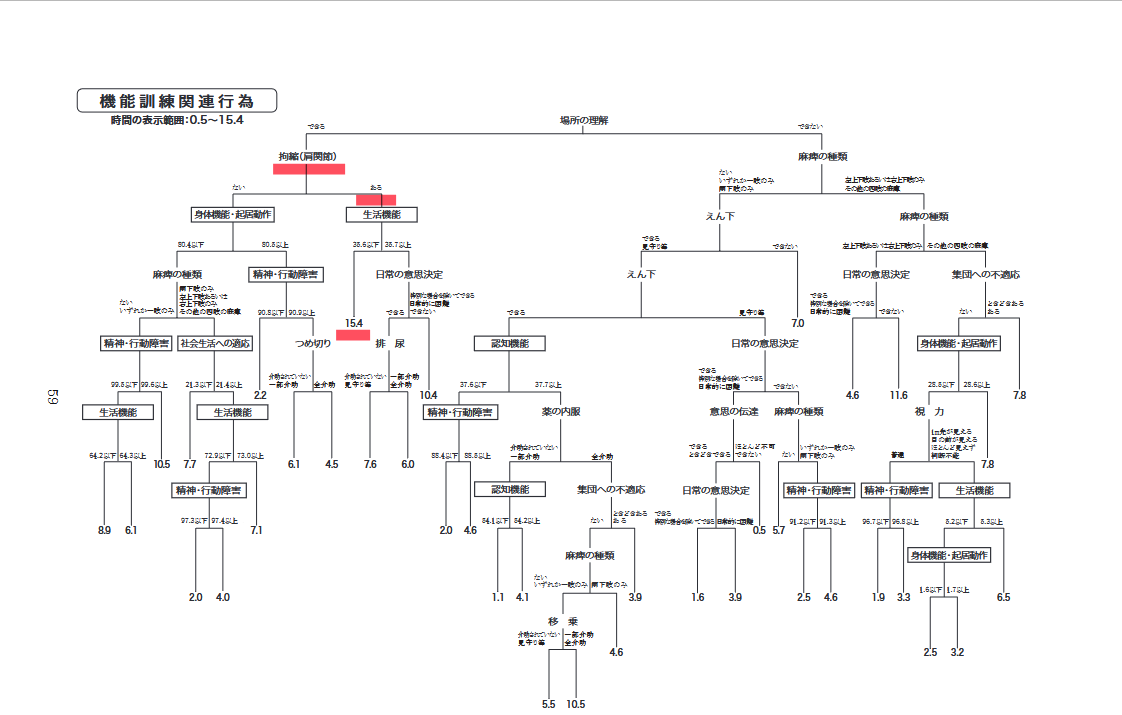

一次判定で使われる8つの樹形モデルの中の「食事」(要介護認定等基準時間図のグリーン部分)では、嚥下ができない場合の基準時間は1.1分のみであり、一方、えん下ができる又は見守り等の場合の基準時間は15.4~71.4分になります。そのためえん下ができない場合は、特別な医療の経管栄養の9.1分(ピンク部分)を含めても要介護等基準時間は110分に届かず一次判定は要介護5にはなりません。

特殊なケース

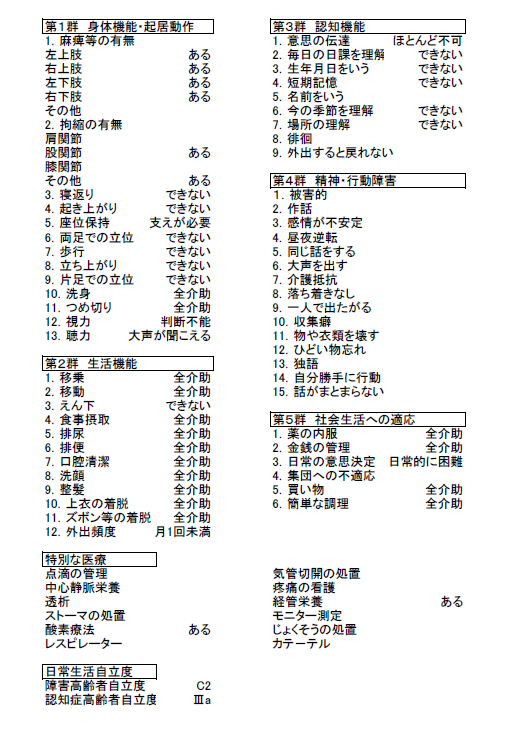

えん下ができない経管栄養例でも、ある条件を満たした場合にはケース7のように要介護認定等基準時間が110分以上になる場合があります。

注)ケース7の状態像は架空のものです。

その条件は以下の3点です。

①肩関節に拘縮がある(樹形モデル:機能訓練関連行為)

②第3群 認知機能の低下がない、あるいは少ない(樹形モデル:間接生活介助)

③第4群 精神・行動障害の1項目以上で「ある」または「時々ある」(樹形モデル:間接生活介助)

ケース7

この例は、第3群の認知機能の低下が少なく、肩関節に拘縮があるなどの条件が揃い、樹形モデルの一つ「機能訓練関連行為」(要介護認定等基準時間図の紺色の部分)が最大の15.4分となった例です。えん下はやはり1.1分ですが、条件の揃わない同じ経管栄養例ケース1~3に比べてこの部分が10分以上多くなっているのがわかります。

樹形モデル「機能訓練関連行為」

まとめ

脳梗塞後遺症や認知症の進行などがあり、意志疎通困難でADL全介助、寝たきりの場合は日常生活すべてに介助が必要ですが、このような状態像で経管栄養になっている場合の一次判定は要介護5に届かずほとんどの場合要介護4です。

一方、「えん下」ができる場合は食事摂取が同じ全介助であっても一次判定は要介護5になります。これは要介護認定等基準時間の基となる樹形モデルの「食事」の算定時間が、えん下ができない場合は1.1分であるのに対し、えん下ができて食事が全介助の場合は最小15.4分~最大71.4分となるように設計されているからです。

これは経管栄養の介助の手間が、準備には手間がかかるものの経管栄養中は見守り等が不要なために、経口摂取できる方の食事介助よりも介助の手間と時間はかからないと判断されて樹形モデルに反映されたものと思われます。

しかし、えん下ができない経管栄養例の場合でも、肩関節に拘縮があり、3群の認知機能の低下が少ないなどのいくつかの条件を満たす場合は樹形モデル「機能訓練関連行為」の要介護認定等基準時間が最大の15.4分となり、一次判定が要介護5になる場合があります。